Зачем это читать

Статья предлагает готовое решение для перехода от хаотичных реактивных закупок «по факту» к стратегическому планированию ИТ-инфраструктуры. Вы узнаете, как связать бизнес-потребности с закупками через конкретные процессы, чтобы избежать простоев, бюджетных сюрпризов и «зоопарка» техники.

Кто это написал

Автор статьи — Евгений Шилов. Управляющий партнёр Cleverics. В области информационных технологий работает более 20 лет. С 2005 года выполняет проекты и проводит обучение в сфере управления ИТ. За плечами большое количество выполненных проектов по реорганизации работы ИТ-подразделений ряда средних и крупных компаний.

Можно сразу выводы?

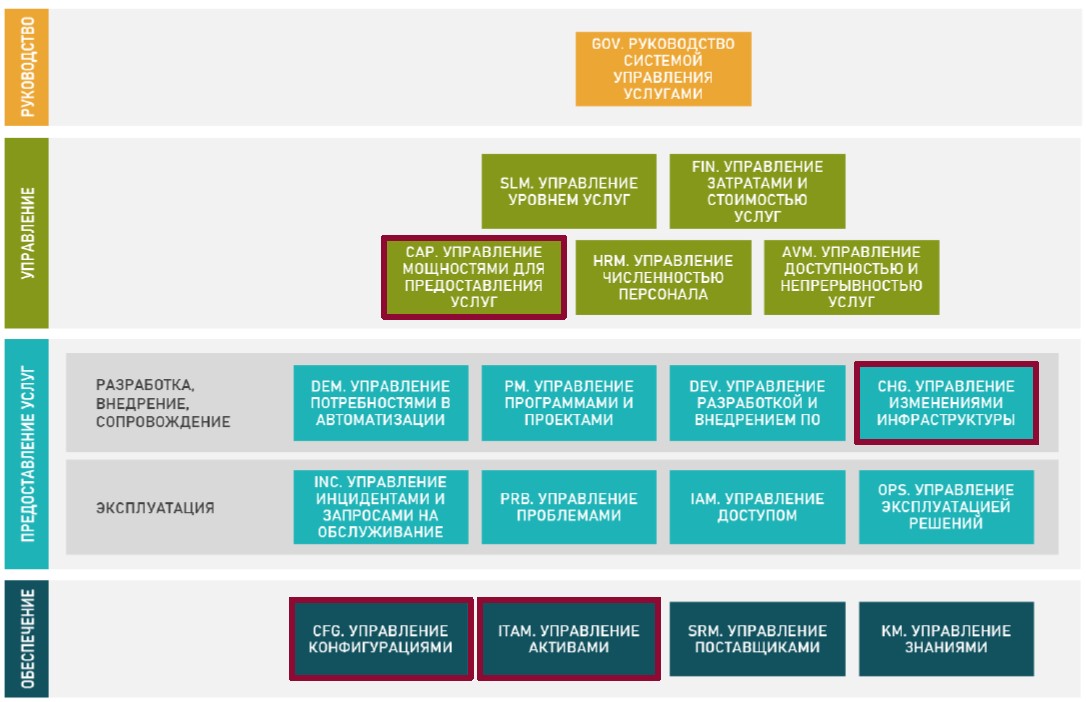

Ключ к успеху — интеграция четырёх процессов: управление мощностями (прогнозирует потребности), конфигурациями (стандартизирует оборудование), активами (считает стоимость) и изменениями (контролирует исполнение). Внедрение этой модели создаёт замкнутый цикл управления, где каждое вложение в ИТ обосновано конкретной бизнес-целью.

Типичные ошибки планирования ИТ-закупок и их системные последствия

Многие компании сталкиваются с системными проблемами при планировании закупок ИТ-оборудования, что напрямую влияет на их эффективность и способность поддерживать бизнес-процессы. Ключевой вызов заключается в отсутствии стратегического подхода к планированию закупки оборудования на основании потребностей в мощностях.

Вместо этого часто практикуются реактивные закупки «по факту», когда оборудование заказывается уже в момент, когда система исчерпала все ресурсы, что неминуемо ведет к простоям и недовольству со стороны бизнес-подразделений.

Усложняет ситуацию и так называемый «зоопарк» техники — отсутствие единых стандартов на оборудование, что приводит к сложностям в поддержке и закупках запасных частей, когда каждый специалист предлагает решение, которое считает «лучшим» лично для себя.

Финансовая сторона вопроса также часто преподносит неприятные сюрпризы: незапланированные расходы возникают регулярно, а обосновать крупные затраты перед финансовой службой становится сложной задачей. Наконец, нецелевое использование ресурсов усугубляет их дефицит и может привести к срыву выполнения критически важных для компании задач.

Все эти проблемы имеют общий корень — отсутствие прозрачного, управляемого и предсказуемого механизма, который бы связывал реальные бизнес-потребности с планами по закупке и развертыванию ИТ-инфраструктуры. Возникает резонный вопрос: как на практике выстроить такой механизм, чтобы перейти от хаотичных реактивных действий к плановому и обоснованному управлению ресурсами?

Как победить хаос

Решение этих проблем лежит в системном подходе и внедрении четких процедур. Так, борьба с хаотичными закупками «по факту» требует внедрения регулярного прогнозирования потребления и заблаговременного сбора заявок от владельцев бизнес-систем.

Проблему «зоопарка техники» эффективно решает введение и строгое соблюдение единых стандартов на оборудование, что минимизирует неконтролируемое «творчество» при выборе конфигураций.

Чтобы избежать бюджетных «сюрпризов», необходимо ранее формирование и согласование детализированной сметы, где каждая статья затрат жестко привязана к конкретной бизнес-задаче или проекту.

Наконец, для предотвращения нецелевого использования ресурсов необходим строгий контроль на этапе управления изменениями, который гарантирует, что инфраструктурные мощности выделяются только под обоснованные и согласованные потребности.

Ключ к решению этих задач — целостная процессная модель, где отдельные процедуры не работают изолированно, а тесно взаимосвязаны, обмениваются данными и выстраиваются в единый рабочий поток. Каждый процесс вносит свой вклад, создавая в итоге слаженный механизм, который и позволяет эффективно планировать закупки.

В основе нашей ITSM-системы Altevics как раз лежит такая модель. Для реализации сквозного процесса «Планирования закупки оборудования на основании потребностей в мощностях» мы задействуем четыре ключевых компонента:

- Управление мощностями

- Управление конфигурациями

- Управление ИТ-активами

- Управление изменениями

Давайте подробно разберем, какую конкретную функцию выполняет каждый из этих компонентов в рамках поставленной задачи.

Управление мощностями: от мониторинга к бизнес-прогнозированию

Эффективное планирование начинается с понимания не только текущего состояния, но и будущих потребностей. Процесс Управления мощностями отвечает именно за это. Его задача — выйти за рамки простого мониторинга текущей загрузки систем и математических моделей, которые экстраполируют тренды. Критически важным становится учет стратегических планов бизнеса: запуск новых продуктов и услуг, масштабные маркетинговые кампании или выход на новые рынки. Именно эти инициативы в конечном счете формируют спрос на ИТ-ресурсы и напрямую влияют на качество предоставляемых услуг.

Для решения нашей задачи данный процесс обеспечивает две ключевые функции:

- Регулярный сбор потребностей от владельцев бизнес-систем и подразделений.

- Формирование обоснованных прогнозов по исчерпанию существующих мощностей, основанных как на технических метриках, так и на бизнес-планах.

Таким образом, Управление мощностями создает фундамент для всего последующего планирования, предоставляя данные о том, что, когда и почему потребуется бизнесу от ИТ-инфраструктуры.

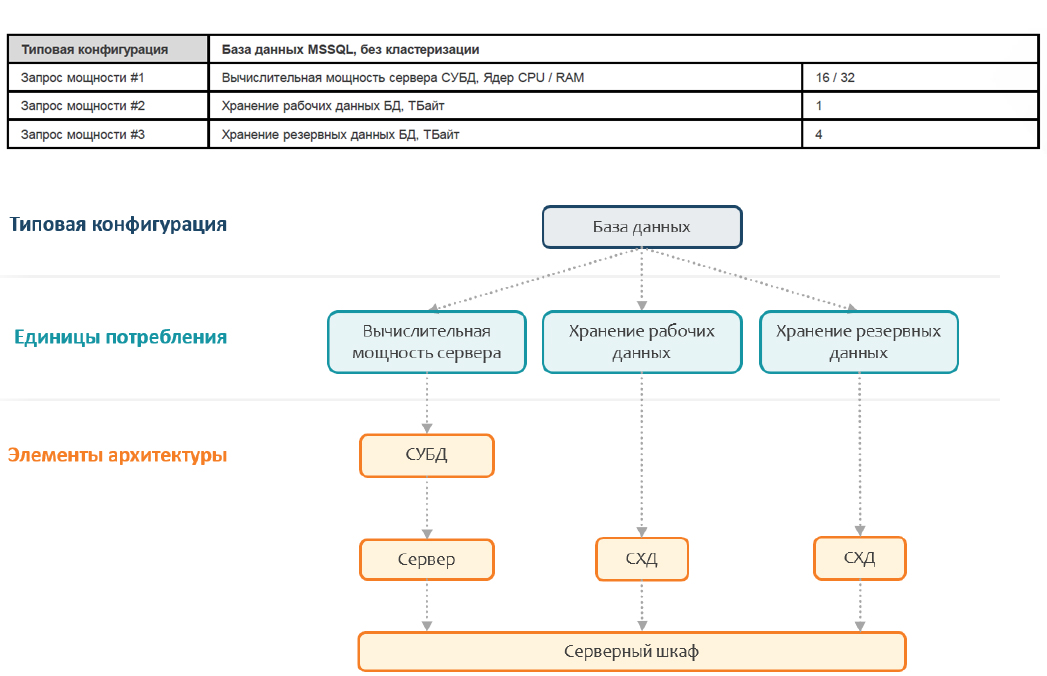

Управление конфигурациями: борьба с «зоопарком» через стандартизацию

Следующий критически важный компонент — Управление конфигурациями. Если Управление мощностями отвечает на вопрос «что и когда нужно?», то этот процесс дает понимание «из чего мы это будем строить». Его главная задача — обеспечить контроль над ИТ-инфраструктурой, ликвидировав хаотичный «зоопарк» техники через строгую унификацию.

Речь идет не просто о создании списка разрешенных моделей серверов. Куда важнее разработать типовые конфигурации — целостные, заранее определенные блоки инфраструктуры. Например, стандартная конфигурация для сервера баз данных включает не только сам сервер, но и хранилище для основных и резервных данных, место в стойке, сетевое оборудование и необходимые лицензии.

Такой подход кардинально меняет логику планирования. Вместо разрозненных запросов вроде «нужно купить сервер» мы переходим к планированию категориями: «для масштабирования системы X требуется развернуть две типовые конфигурации «Сервер БД». Это не только предотвращает нехватку вспомогательных компонентов, но и значительно упрощает расчеты, так как мы оперируем готовыми, проверенными блоками.

Управление ИТ-активами: финансовая основа планирования

Любые планы должны иметь четкое финансовое обоснование. Именно эту задачу решает процесс Управления ИТ-активами. Он предоставляет критически важные данные для бюджетирования, давая ответы на ключевые вопросы:

- Какие модели оборудования и ПО приняты в компании?

- Какова их текущая стоимость и общая стоимость владения?

- Какие складские запасы имеются в наличии?

- Кто наши ключевые поставщики и каковы их сроки поставки?

Эта информация позволяет перевести технологические потребности, выраженные в типовых конфигурациях, на язык финансов. Мы получаем возможность не просто спланировать, что закупить, но и точно оценить стоимость этих закупок, обосновать бюджет перед финансовой службой и быть уверенными в том, что запланированные ресурсы будут получены в нужный срок.

Управление изменениями: финальный контроль и гарантия соответствия

Завершающую роль в этом процессе играет Управление изменениями, выступая в роли финального контролера. Его задача — обеспечить, чтобы все, что было запланировано, реализовывалось строго в соответствии с первоначально заявленными бизнес-потребностями.

Это означает, что каждый запрос на изменение, связанный с развертыванием нового оборудования, проверяется на соответствие ранее согласованным планам. Мы не просто выполняем каждое изменение, а гарантируем, что под него были заранее забронированы ресурсы, выделен бюджет и что оно направлено на реализацию конкретной бизнес-цели. Этот контроль исключает нецелевое использование ресурсов и завершает цикл управляемого планирования.

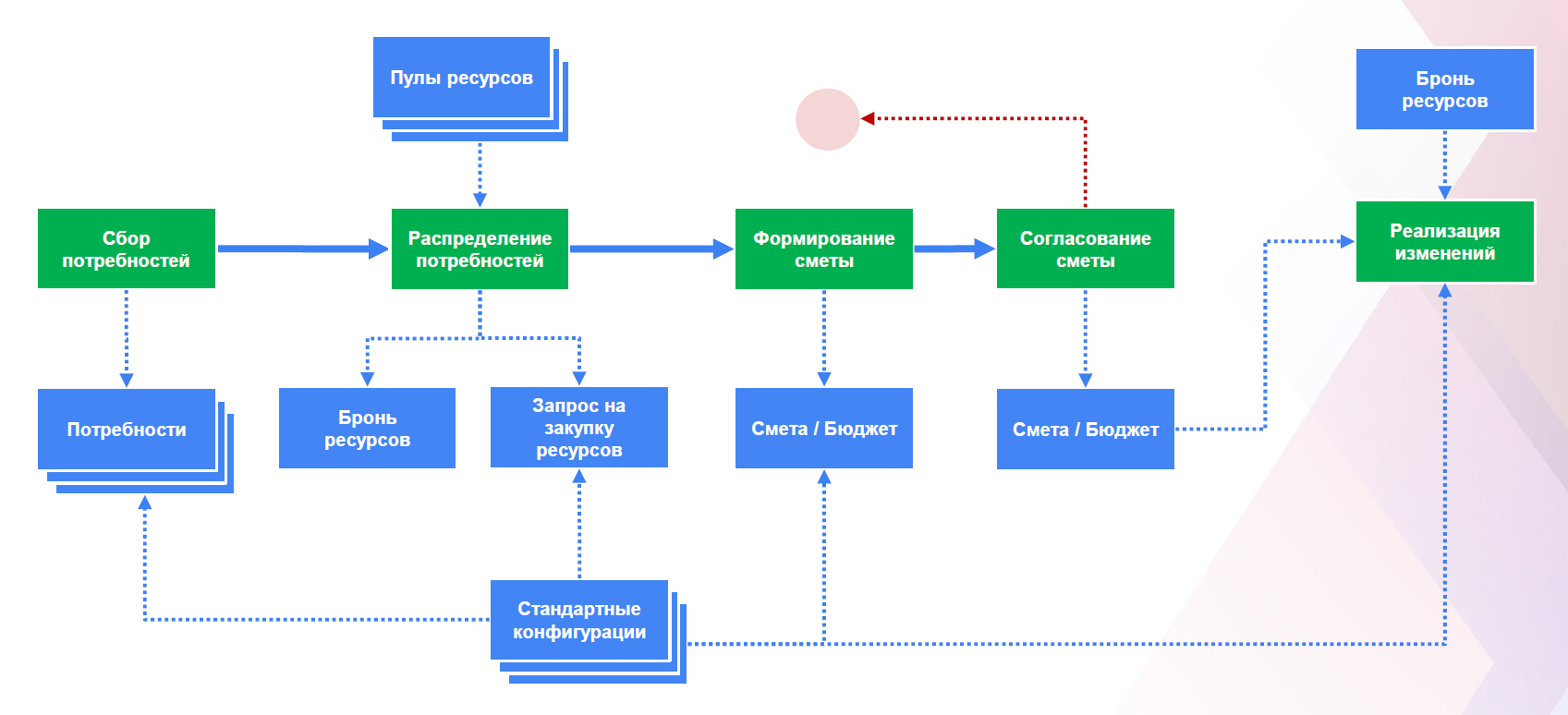

Этап 1: Регулярный сбор потребностей через стандартные конфигурации

Процесс начинается с регулярного сбора потребностей. Ключевой инструмент здесь — использование стандартных конфигураций. Они позволяют перейти от формулировок вроде «нам нужно ещё один сервер» к конкретному требованию: «нам нужна вот такая стандартная часть инфраструктуры для реализации».

Процесс начинается с регулярного сбора потребностей. Ключевой инструмент здесь — использование стандартных конфигураций. Они позволяют перейти от формулировок вроде «нам нужно ещё один сервер» к конкретному требованию: «нам нужна вот такая стандартная часть инфраструктуры для реализации».

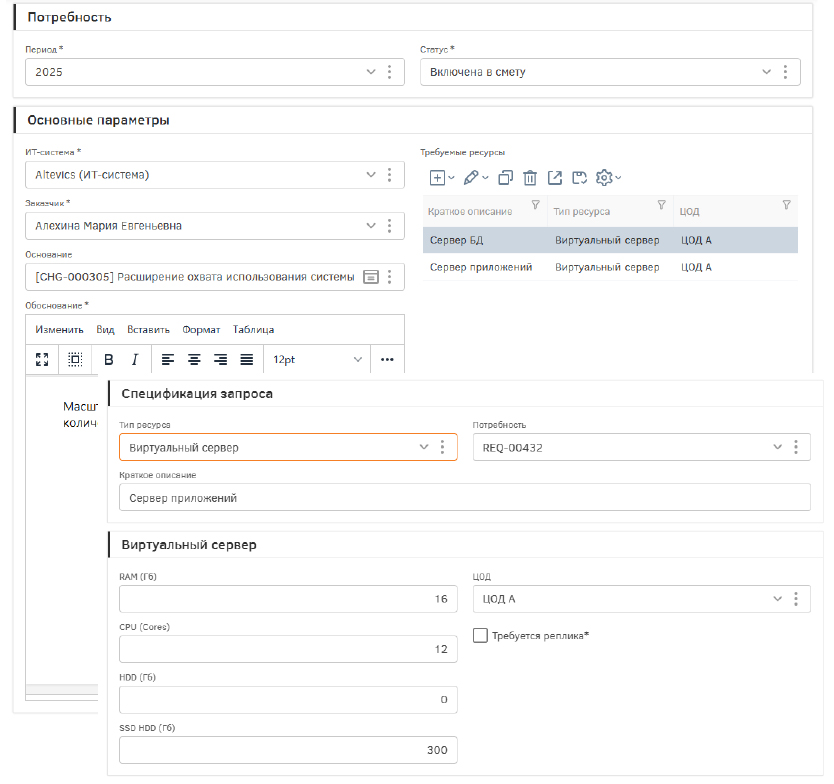

Как наглядно этот процесс выглядит в нашей ITSM-системе Altevics.

Пользователям автоматически выдаются задания на оформление потребностей. Потребность получает классификацию, обоснование и привязывается к бизнес-запросам или проектам. В рамках потребности создаются запросы на конкретные ресурсы (например, сервер БД, сервер приложений) с указанием параметров (память, CPU, диски), что требуется замена или конфигурация.

Система помогает не забыть о сопутствующих затратах. Например, виртуальный сервер в основном ЦОДе может требовать реплику в резервном, что удваивает затраты и влечёт за собой требования к сетевой инфраструктуре, электропитанию и т.д. Прикладному специалисту не нужно вникать в эти низкоуровневые детали — он просто запрашивает сервер с нужными параметрами.

Этап 2: Распределение и бронирование в ресурсных пулах

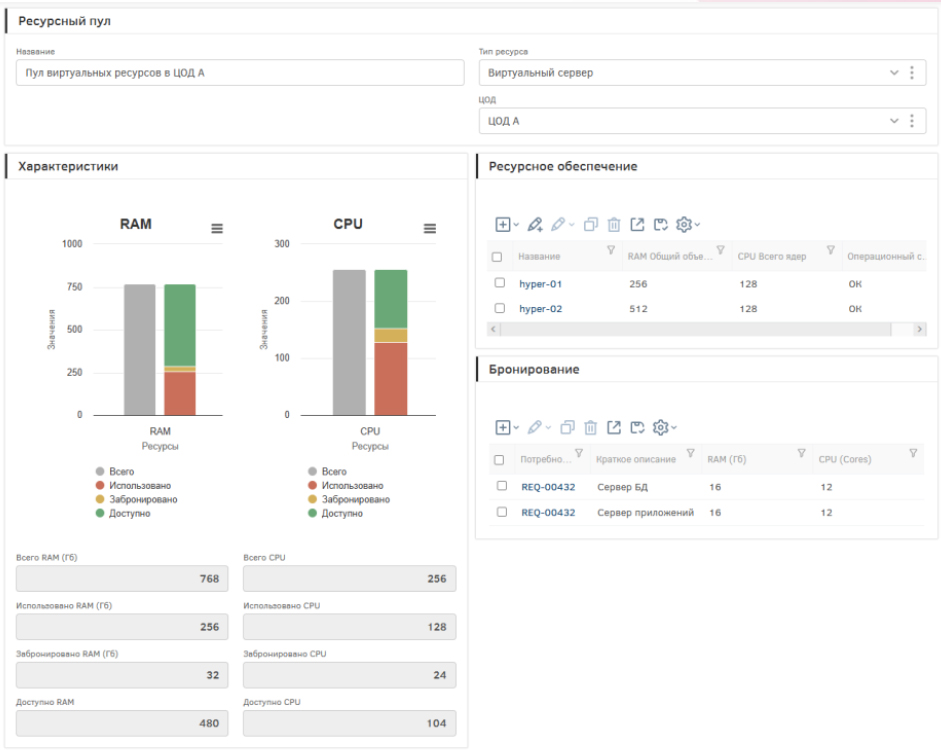

Собранные и структурированные потребности передаются менеджерам ресурсов для анализа и распределения. Их задача — оценить возможность удовлетворения запросов за счет существующих мощностей, используя принцип ресурсных пулов.

Анализ доступных ресурсов на основании данных из CMDB:

Менеджер получает полную картину по каждому пулу:

• Общее количество ресурсов в наличии

• Объем уже использованных ресурсов

• Количество забронированных ресурсов

• Фактически доступный остаток

Процедура бронирования ресурсов:

• Каждая бронь жестко связывается с конкретной потребностью

• Ресурсы резервируются на требуемый период времени

Формирование запросов на закупку:

• Запросы создаются только при недостатке ресурсов в пулах

• Учитываются текущие складские остатки

• Закупка планируется на основе утвержденных «стандартных конфигураций»

Такой подход позволяет видеть не только текущее состояние ресурсов, но и прогнозируемую нагрузку. Например, при работе с пулом виртуальных ресурсов менеджер видит, какие мощности уже используются, какие забронированы под утвержденные проекты и какой объем остается свободным. Это дает четкое понимание, когда необходимо инициировать закупку оборудования для расширения мощностей.

Как наглядно этот процесс выглядит в нашей ITSM-системе Altevics.

Рассмотрим для примера пул виртуальных ресурсов: мы объединяем мощности нескольких систем виртуализации в единый пул, после чего анализируем распределение ресурсов. Мы видим, какие из них уже используются, какие забронированы под утвержденные потребности и какие объемы остаются свободными. Такой подход позволяет менеджеру, отвечающему за этот ресурс, четко планировать работу на следующий период — понимать, где хватит существующих мощностей, а где потребуется их расширение.

Этап 3: Формирование и итерационное согласование сметы

На основании анализа потребностей и выявленного дефицита ресурсов формируется сводная смета. Она детально описывает, что необходимо приобрести и во сколько это обойдется, используя данные из управления активами для оценки стоимости.

Консолидация данных:

В смету включаются все планируемые расходы:

• Запросы на закупку нового оборудования

• Продление действующих контрактов

• Продление лицензий

Процесс согласования:

• Все позиции в смете сохраняют классификацию из исходных потребностей

• Согласование проходит по формализованному BPMN-процессу

• Предусмотрена возможность корректировки сметы с последующим перераспределением ресурсов

Этот этап является наиболее сложным и итерационным. На практике часто возникает необходимость сокращения бюджета, и здесь критически важной оказывается детальная классификация потребностей, проведенная на этапе сбора. Именно классификация позволяет управлять сокращением бюджета обоснованно - например, сфокусироваться на операционной деятельности, пожертвовав некоторыми проектами развития.

Процесс согласования обычно проходит несколько итераций: первоначальная смета может быть возвращена с требованием сократить бюджет, но простое пропорциональное урезание всех статей невозможно. Вместо этого некритичные потребности переносятся на следующий бюджетный период, а обязательные - сохраняются. После согласования сметы, которое часто происходит вне ИТ-систем, принятые решения импортируются обратно в систему для перераспределения ресурсов и актуализации броней.

Как наглядно этот процесс выглядит в нашей ITSM-системе Altevics.

Расчет оценочной стоимости потребности выполняется на основе двух ключевых подходов: использования стоимости типовых конфигураций оборудования и оценки стоимости единицы определенных ресурсов, таких как оперативная память, процессорные ядра или дисковое пространство. В черновой вариант сметы включаются только те потребности, которые были предварительно согласованы с ресурсными менеджерами. Важно, что каждая строка сметы наследует классификацию из исходной потребности — это значительно упрощает как процесс принятия решений по смете, так и ее последующие корректировки. После всех согласований принятые решения фиксируются в системе и переводятся в статус ожидания исполнения.

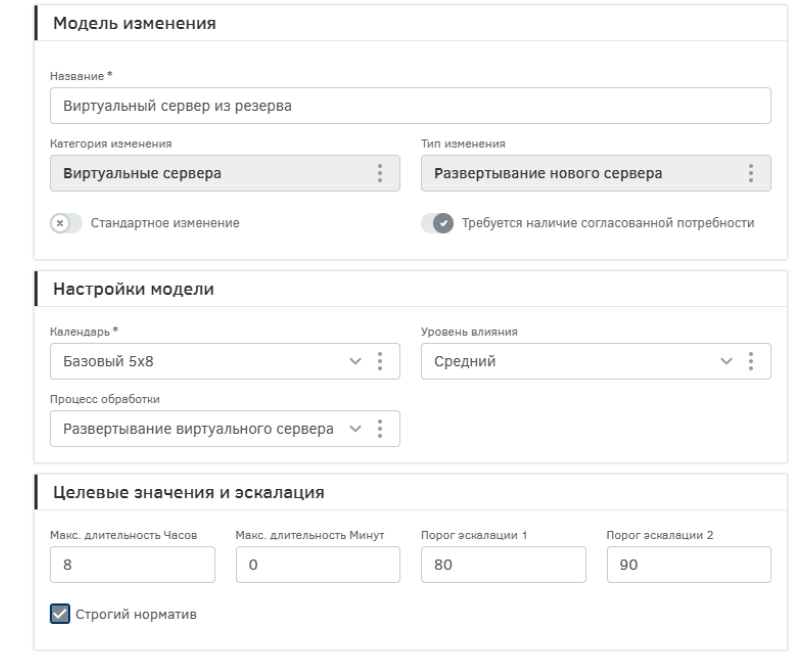

Этап 4: Реализация через управление изменениями

Финальный этап процесса обеспечивает контроль за реализацией запланированных мероприятий через процедуру управления изменениями.

Ключевые функции этапа:

- Сопоставление изменений с ранее согласованными потребностями

• Проверка наличия брони ресурсов и/или приобретенного оборудования

На этом этапе осуществляется проверка, что ресурсы, используемые в изменении, были заранее забронированы под соответствующую потребность. При реализации каждого изменения команда обязана указать, какая конкретная бронь используется для удовлетворения заявленной потребности.

Дополнительным преимуществом является автоматическая актуализация CMDB в соответствии со стандартными конфигурациями. Использование типовых конфигураций позволяет быстро вносить изменения в базу данных управления конфигурациями, добавляя готовые, заранее описанные блоки инфраструктуры, что обеспечивает актуальность учетных данных и соответствие фактической инфраструктуры утвержденным стандартам.

Как наглядно выглядит контроль исполнения в нашей ITSM-системе Altevics.

Контроль исполнения осуществляется в рамках процесса управления изменениями. Для определенных категорий изменений обязательно наличие ранее согласованных потребностей, что позволяет ресурсным менеджерам проверять соответствие текущих запросов ранее утвержденным планам. При этом для оперативного реагирования на непредвиденные ситуации ресурсные менеджеры заранее резервируют в пулах страховой запас мощностей, что обеспечивает гибкость системы при сохранении общего контроля над использованием ресурсов.

Заключение

Внедрение системного подхода к планированию закупок на основе потребностей в мощностях позволяет перейти от реактивного управления к стратегическому. Использование единой процессной модели в ITSM-системе Altevics создает замкнутый цикл управления: от прогнозирования потребностей бизнеса до финального внедрения с гарантией соответствия первоначальным целям. Такой подход не только решает операционные проблемы, но и превращает ИТ-инфраструктуру в надежный фундамент для бизнес-развития, где каждое инвестирование обосновано и направлено на достижение конкретных бизнес-результатов.

Смотреть видео с конференции

Содержание

- Типичные ошибки планирования ИТ-закупок и их системные последствия

- Как победить хаос

- Управление мощностями: от мониторинга к бизнес-прогнозированию

- Управление конфигурациями: борьба с «зоопарком» через стандартизацию

- Управление ИТ-активами: финансовая основа планирования

- Управление изменениями: финальный контроль и гарантия соответствия

- Этап 1: Регулярный сбор потребностей через стандартные конфигурации

- Этап 2: Распределение и бронирование в ресурсных пулах

- Этап 3: Формирование и итерационное согласование сметы

- Этап 4: Реализация через управление изменениями

- Заключение