Вопрос из зала: как классифицировать инциденты по ИТ-услугам?

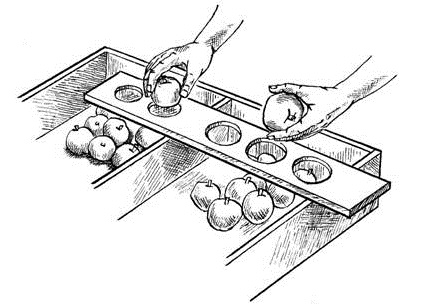

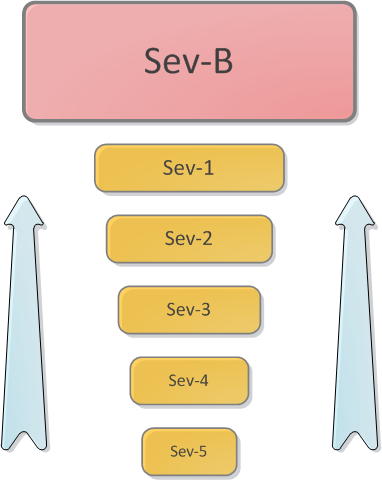

Посетитель нашего портала Дмитрий задаёт следующий вопрос: Коллеги, добрый день. Интересует как правильно связывать инциденты с затронутыми ими бизнес-сервисами. Пример 1: клиент не смог перевести средства на счет телефона через интернет-банк и обратился в поддержку -> зарегестрировали инцидент с привязкой к бизнес сервису "Платежи и переводы в ИБ". Тут всё понятно. Пример 2: Ответсвенный специалист обнаружил сбой в процессинговой системе (либо пришел алерт от системы мониторинга). Этот сбой влияет / может влиять не только на проведение платежей в ИБ, но на операции в банкоматах / ТСП / интернете и т.п. – В данном случае, первая линия должна связять инцидент со всеми затронутыми / потенциально затронутыми бизнес-сервисами или каким-то…